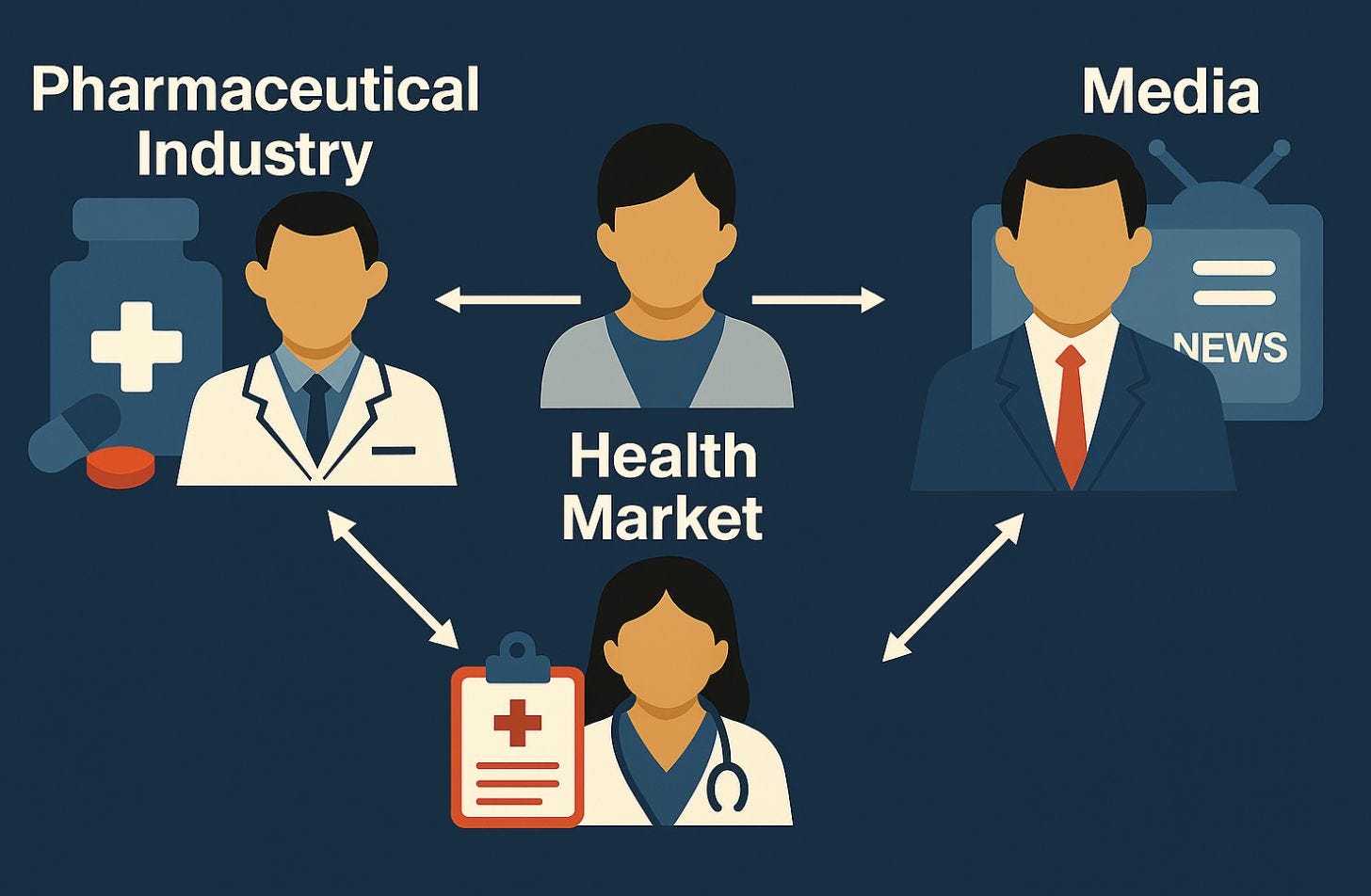

ওষুধ, মিডিয়া ও বাজার বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এক অদৃশ্য জোট

বাংলাদেশে ওষুধ কোম্পানি, মিডিয়া ও বাজারের ত্রিমুখী সম্পর্ক জনস্বাস্থ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে—যেখানে তথ্য নয়, প্রাধান্য পাচ্ছে কর্পোরেট স্বার্থ, প্রভাব ও মুনাফা।

This article explores the hidden alliance between pharmaceutical companies, media, and the health market in Bangladesh. It shows how aggressive marketing and corporate control over media distort health narratives, influence doctors’ prescriptions, and normalize over-medication—undermining ethical care and public trust. It calls for regulation, ethical journalism, and public accountability.

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আমরা সাধারণত হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স বা রোগী দিয়ে মূল্যায়ন করি। কিন্তু এর নেপথ্যে সক্রিয় একটি অদৃশ্য ত্রিভুজ রয়েছে—ওষুধ শিল্প, মিডিয়া ও বাজার ব্যবস্থা। এই তিনটির সম্পর্ক বেশ জটিল। এই ত্রয়ীর সম্পর্ক কখনো একে অপরের পরিপূরক, কখনো সংঘর্ষপূর্ণ। কখনো আবার জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকর নিয়ন্তা। এরা এক যোগে কাজ করে স্বাস্থ্যসেবার মান, সাধারণ মানুষের আচরণ ও রাষ্ট্রের নীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তারা শুধু রোগ নিরাময় নয়, প্রভাবিত করে রোগের ধারণাকেও। এই লেখায় আমরা দেখব, কীভাবে ওষুধ কোম্পানির বিপণন কৌশল, মিডিয়ার ভূমিকা এবং বাজারের লোভ একসঙ্গে কাজ করে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য আচরণ ও সেবার ওপর প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশে ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম, ৩২টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন, ১২৪৮টি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ১০০টিরও বেশি অনলাইন নিউজ পোর্টাল রয়েছে। ২০২৪ সালের হিসাবে বাংলাদেশের মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের মোট বাজার মূল্য প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে দেশে প্রায় ৩০০টির বেশি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি আছে, যাদের মধ্যে শীর্ষ ২০টি বাজারের ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ওষুধ শিল্পের মূল্য ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় ৪২,০০০ কোটি টাকা) ছাড়িয়ে গেছে। ২০২৬ সালের মধ্যে তা ৬০০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে বলে অনুমান।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো হলো এসকেএফ ফার্মা, বেক্সিমকো ফার্মা, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস। এসকেএফ ফার্মা’র মালিকানাধীন গোষ্ঠী হলো ট্রান্সকম গ্রুপ। এর মালিকানায় আছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার। এছাড়াও রয়েছে এফএম রেডিও। অন্যদিকে বেক্সিমকো ফার্মার মালিক হলো বেক্সিমকো গ্রুপ। এই গ্রুপের প্রভাবশালী মিডিয়া হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি ও দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এছাড়া স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস-এর মালিকানা গোষ্ঠী হলো স্কয়ার গ্রুপ। তারা আবার মাছরাঙা টিভিরও মালিক। আবার চ্যানেল আই-এর মালিক ইমপ্রেস গ্রুপ ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবসায়িক অংশীদার। এছাড়াও ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড-এর অধীনে রয়েছে দৈনিক কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ডেইলি সান এবং নিউজ২৪। তাদের অন্যতম ব্যবসা হলো খাদ্য ও পানীয়। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ওষুধ কোম্পানি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মিডিয়া শিল্পে জড়িত। এদের অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে সংবাদ মাধ্যমের স্বাস্থ্যবিষয়ক কনটেন্টে পক্ষপাত, অতিরঞ্জন বা নিরপেক্ষতার অভাব দেখা যায়। এর ফলে জনস্বার্থের বদলে কর্পোরেট স্বার্থ অনেক সময় অগ্রাধিকার পায়। মোটাদাগে বাংলাদেশে মিডিয়া ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের মধ্যে একটি সুক্ষ্ম কিন্তু প্রভাবশালী জোট গড়ে উঠেছে, যা জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা নীতি এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। এই সম্পর্ক মূলত গড়ে উঠেছে তিনটি স্তরে: অর্থনৈতিক নির্ভরতা, প্রভাব বিস্তার, রাজনৈতিক স্বার্থ ও জনমত নিয়ন্ত্রণ।

ওষুধ বা চিকিৎসা পণ্য উৎপাদন ও বিপণন খাত দেশের অন্যতম লাভজনক শিল্প। কিন্তু এই বিশাল অর্থনৈতিক শক্তি শুধুমাত্র বাজারেই থেমে নেই; তারা প্রভাব বিস্তার করছে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন, সরকারের নীতিমালা এবং এমনকি শিক্ষাব্যবস্থার ওপরও। অন্যদিকে মিডিয়া, বিশেষ করে টেলিভিশন ও অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো এখন ‘হেলথ ইনফোটেইনমেন্ট’-এর যুগে প্রবেশ করেছে। প্রতিদিন হাজারো স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার হয়। যেগুলোর একটি বড় অংশ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অর্থায়নে তৈরি।

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প দেশের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল উৎপাদন খাতগুলোর একটি। এই সাফল্যের আড়ালে রয়েছে একধরনের আগ্রাসী বিপণন কাঠামো। কোম্পানিগুলো চিকিৎসকদের নানা ‘ইনসেনটিভ’ বা প্রনোদনা দিয়ে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের ওষুধ প্রেসক্রিপশনে উৎসাহিত করে। চিকিৎসকেরা অনেক সময় চাপে বা সুবিধার কারণে রোগীর প্রয়োজন নয় বরং কোম্পানির পছন্দ মতো ওষুধ লিখে দেন। এমনকি অনেক হাসপাতাল ও ক্লিনিকের ওষুধের তালিকাও কোম্পানির হস্তক্ষেপে তৈরি হয়। চিকিৎসক নিয়মিত কোম্পানির উপহার, ভ্রমণ বা সম্মানী গ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্য খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো মিডিয়া, বাজার ও স্বাস্থ্য খাতের উপর তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য নানা পন্থা অবলম্বণ করে। স্বাস্থ্য খাতে তাদের প্রভাবের কৌশলগুলো হলো বিজ্ঞাপন, লবিং, ডাক্তারদের প্রভাবিত করা, নীতি প্রণয়নে হস্তক্ষেপ, মডিকেল শিক্ষা প্রভাবিতকরণ, চিকিৎসা গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, ফার্মেসী কাউন্সিলের সাথে সম্পর্ক, গবেষণা ও উন্নয়নে প্রভাব ও ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ। চিকিৎসকদের প্রভাবিত করার প্রশ্নে তাদের প্রতিনিধিরা চিকিৎসকদের নিয়মিত সাক্ষাৎ করে। তাদের পণ্য প্রচারের জন্য প্রায়ই উপহার, বিদেশ ভ্রমণ, বা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করে। আর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যেকোনো নীতিকে প্রভাবিত করার প্রশ্নে তারা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে লবিং ও চাপ প্রয়োগ করে। ওষুধ আমদানি, মূল্য নির্ধারণ ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতি তাদের পক্ষে করে নেয়। অন্যদিকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অর্থ সাহায্য ও গবেষণা তহবিল প্রদান করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। কোম্পানির স্বার্থে গবেষণা পরিচালনা করে। নেতিবাচক ফলাফল প্রকাশ করে না। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প বিশ্বমানের বলে দাবি করা হলেও অনেক সময় নিম্নমানের ওষুধের কারণে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে। এই সমস্যা মোকাবেলায় তাদের শক্তিশালী প্রভাবের কারণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব হয়।

মিডিয়া: তথ্য নাকি প্রভাব?

মুদ্রণ, টেলিভিশন ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম কেবলই সংবাদ প্রকাশ করে না, তারা একইসঙ্গে পণ্য বিপণনের প্ল্যাটফর্মেও রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন টিভি চ্যানেলগুলোতে যে পরিমাণ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই ওষুধ, খাদ্য কিংবা স্বাস্থ্য পণ্যের। এসব বিজ্ঞাপনের একটি বড় অংশে পণ্যের গুণাগুণ অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়। যার ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হন। এর পাশাপাশি কিছু পত্রিকার পাতায় থাকে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আপাত ‘সাহসী’ প্রতিবেদন হলেও পৃষ্ঠার নিচে থাকে ঐ কোম্পানির বিজ্ঞাপন। এর কারণ হলো ফার্মাসিউটিক্যাল

কোম্পানিগুলোর টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও সামাজিক মাধ্যমে আধেয় নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ। অনেক সময় তারা প্রচ্ছন্ন প্রচারণা চালায়। স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রোগ্রাম, টক শো বা নিবন্ধের মাধ্যমে তাদের পণ্যের প্রচার করে। এই ধরনের আধেয় আপাত নিরপেক্ষ বলে মনে হলেও পিছনে ওষুধ কোম্পানির স্পনসরশিপ থাকে। অনেক সময় তারা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানিপুলেশন করে। এজন্য অন্যতম কৌশলটি হলো ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং যেখানে স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্লগার, ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সারদের ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল মিডিয়াতে নির্দিষ্ট রোগ সম্পর্কে তথ্য খোঁজার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এছাড়া অনেক সময় ভুয়া সংবাদ ও ওষুধের অতিরঞ্জিত দাবি ও অপ্রমাণিত তথ্য ছড়িয়ে দেয়া হয়।

মিডিয়া যেভাবে ওষুধ কোম্পানিগুলির স্বার্থ রক্ষা করে

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এদেশের মিডিয়া বিভিন্নভাবে ওষুধ কোম্পানিগুলির স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। এই প্রক্রিয়াটি জটিল ও বহুমাত্রিক। বেশিরভাগ মিডিয়া হাউস ওষুধ কোম্পানিগুলির মালিকানা গোষ্ঠীর বিজ্ঞাপন থেকে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব পায়। এই আর্থিক নির্ভরতা সংবাদ কভারেজে পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করে। এর অংশ হিসেবে তারা কোনো ওষুধ কোম্পানির বিরুদ্ধে যায় এমন সমালোচনাত্মক প্রতিবেদন প্রকাশ করে না। কেননা এতে বিজ্ঞাপন হারানোর ভয় থাকে। ফলে টিভি চ্যানেলগুলোতে স্বাস্থ্য পণ্য ও সাপ্লিমেন্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান দেখা যায়। যা জনগণের মধ্যে এই পণ্যের চাহিদা তৈরি করে। অনেক সময় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে নতুন ওষুধের আগমন, ওষুধের উপকারিতা ও নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসার বিষয়ে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে। যা শেষ পর্যন্ত ওষুধের বিক্রি বাড়াতে সাহায্য করে।

শুধু তাই নয় স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণমাধ্যম কোনো বিশেষ ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে পারে। জনপ্রিয় স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে সক্ষম হয়। অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবহার করা হয়। মিডিয়াতে প্রায়শই জনপ্রিয় ব্যক্তি বা স্বাস্থ্য বিষয়ক ইনফ্লুয়েন্সারদের ব্যবহার করে ওষুধ বা স্বাস্থ্য পণ্যের প্রচার করে। এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রচারিত তথ্য ভোক্তাদের মধ্যে দ্রুত বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। এই কৌশল তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ক কনটেন্ট স্পনসরশিপ আরেকটি শক্তিশালী কৌশল। মিডিয়া হাউসগুলোতে স্বাস্থ্য বিষয়ক টক শো, ডকুমেন্টারি বা নিবন্ধ প্রকাশের জন্য অর্থায়ন করে। এই কনটেন্টগুলো প্রায়ই নিরপেক্ষ বলে মনে হলেও পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট ওষুধ বা ব্র্যান্ডের প্রচার করে।

মিডিয়া অনেক সময় ওষুধ কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থে জনমত গঠন ও তথ্য নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এজন্য তারা বিভিন্ন প্রতিবেদন ও আধেয়ে নির্দিষ্ট রোগের উপর জোর দেয়। কোনো রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যাকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করে। যাতে তাদের ওষুধের চাহিদা বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট বা নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজনীয়তা জনগণের মধ্যে তৈরি করা হয়। অন্যদিকে আর্থিক সম্পর্কের কারণে অনেক সময় মিডিয়া কোনো পণ্যের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা নিম্নমানের ওষুধ সংক্রান্ত নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশে বিরত থাকে। এছাড়া সাংবাদিকরা অনেক সময় ওষুধ কোম্পানির স্পন্সর করা ফেলোশিপ গ্রহণ করে। স্বাস্থ্য সাংবাদিকদের জন্য কর্মশালা, সেমিনার, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি স্পনসর করে এসব কোম্পানি। অনেক সময় সাংবাদিকরা ‘সংবাদ’ বা ‘ফিচার’ এর আদলে ওষুধ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে। যা পাঠক বুঝতে পারে না যে এটি আসলে পেইড কন্টেন্ট। টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক টক শো ও অনুষ্ঠানগুলি ওষুধ কোম্পানিগুলি স্পনসর করে। যেখানে প্রায়শই তাদের পণ্য পরোক্ষভাবে প্রচার করা হয়। অনেক সময় দেওয়া হয় মেডিকেল জার্নালিজম পুরস্কার। স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সাংবাদিকদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করা হয়। এছাড়া ওষুধ কোম্পানি আয়োজিত স্বাস্থ্য মেলা ও চিকিৎসা শিবিরের ব্যাপক মিডিয়া কভারেজ নিশ্চিত করা হয়।

ওষুধ কোম্পানির স্পনসরে নির্মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক টক শো বা বিশেষ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয় কোম্পানির স্বার্থ অনুযায়ী। এসব অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অংশ নিলেও তাদের বক্তব্য থাকে পণ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুষ্ঠানটিকে বিজ্ঞাপন না দেখিয়ে 'তথ্যমূলক' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া ওষুধ কোম্পানির অনিয়ম, লবিং, অপ্রয়োজনে ওষুধ বিক্রির মতো গুরুতর বিষয়ে প্রতিবেদন ছাপা কিংবা প্রকাশ হয় না। কারণ অনেক সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে 'সম্পর্ক নষ্ট' করতে চায় না। আবার কখনও কোনো প্রতিবেদন আসলেও, পরদিন ঐ কোম্পানির পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দেখে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি মিডিয়ার উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে। অথচ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যচর্চা শেখানো, ওষুধ ব্যবহারে সাবধানতা জানানো এবং রোগ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বাড়ানো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মিডিয়ার অনেক প্রতিবেদনই ‘এই সমস্যা আপনারও হতে পারে, তাই এখনই এই সাপ্লিমেন্ট/ওষুধ নিন’ এই ধরনের বার্তা দেয়। ফলে দর্শক বা পাঠককে একজন সচেতন নাগরিক নয়, বরং একজন ভোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

পথ কী?

এই বাস্তবতায় কিছু নীতি ও সামাজিক পরিবর্তন জরুরি। প্রথমত, মিডিয়াকে তার ভূমিকা নতুনভাবে ভাবতে হবে। স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় বিজ্ঞাপনদাতা নয়, রোগীর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে হবে। স্থানীয় স্বাস্থ্য সমস্যায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের উচিত ওষুধের বিপণন, প্রেসক্রিপশন এবং ফার্মেসির কার্যক্রমে কঠোর নজরদারি চালানো। একটি কার্যকর জাতীয় প্রেসক্রিপশন মনিটরিং সিস্টেম চালু করা এখন সময়ের দাবি। তৃতীয়ত, চিকিৎসা ও মিডিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ‘মেডিসিন-মিডিয়া-মার্কেট’ সম্পর্ক নিয়ে পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেন ভবিষ্যৎ চিকিৎসক, সাংবাদিক বা স্বাস্থ্যকর্মীরা সচেতনতার সঙ্গে এই জটিল বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। এজন্য কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। আর সেগুলো হলো মিডিয়া নীতিমালা প্রণয়ন, সাংবাদিক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও তৎপরতা বাড়ানো, এবং সিভিল সোসাইটি ও একাডেমিয়ার একযোগে কাজ করা। তাছাড়া, স্বাস্থ্যবিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচারে স্বাধীন তদারকি ও অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা; হলথ রিপোর্টিং প্রশিক্ষণে মেডিকেল এথিক্স ও বিজ্ঞাপন-পণ্য পার্থক্য শেখানো; ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার চালানো হোক। মিডিয়া নজরদারির ব্যবস্থা করা এবং ওষুধ কোম্পানির মিডিয়া প্রভাব নিয়ে গবেষণা ও জনমত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

শেষ কথা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য খাতকে একটি জীবন্ত দেহ হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। এই দেহের স্নায়ুতন্ত্র হলো মিডিয়া, রক্তপ্রবাহ হলো বাজার ও হৃদপিন্ড হলো চিকিৎসাব্যবস্থা। তবে এখানে আমাদের প্রশ্ন করা জরুরি যে কে এই ওষুধ শিল্প, মিডিয়া ও বাজার ব্যবস্থার ত্রিমুখী সম্পর্কের নৈতিক রক্ষাকর্তা? মিডিয়া কি সত্যিই জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়াতে কাজ করছে, নাকি শুধুই কর্পোরেট বিজ্ঞাপনদাতাদের সেবায় নিয়োজিত? সরকার কি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থেকে নীতি নির্ধারণ করতে পারছে? এবং চিকিৎসা- প্রদানকারী পেশাজীবীরা কি পেশাগত নীতিমালার প্রতি আন্তরিক? এই জবাবগুলো সহজ নয়। তবে দায়িত্ব স্পষ্ট। মিডিয়ার উচিত স্বাস্থ্যখাতে ‘সাধারণের পক্ষে সাংবাদিকতা’কে গুরুত্ব দিয়ে গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। সরকারের উচিত ওষুধ বিজ্ঞাপন এবং প্রেসক্রিপশন চর্চা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। আর একাডেমিয়ার দায় স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বাজার এই তিনটি ক্ষেত্রের সংযোগ ও সংঘাতকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। আর তাহলেই এদেশের স্বাস্থ্য খাতে একটি মানবিক, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কাঠামো নির্মাণে এই ত্রিমুখী সম্পর্কটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গণমুখী হবে। তবে এই সম্পর্ক যতদিন অদৃশ্য থাকবে, ততদিন জনগণের স্বাস্থ্যসেবা এক মুনাফাকেন্দ্রিক অন্ধকার গলিতে বন্দি থাকবে। আমাদের মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যসেবা কোনো পণ্য নয়; এটি নাগরিকের অধিকার। কিন্তু যখন চিকিৎসা, ওষুধ ও মিডিয়া মিলে একটি বাজারতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করে, তখন সেই অধিকার পেছনে পড়ে যায়। জনগণের পক্ষে নীতিনির্ধারণ ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারলে আমরা ধীরে ধীরে এমন এক সমাজে পৌঁছাব যেখানে স্বাস্থ্য হবে কেবল উচ্চবিত্তের জন্য। আর বাকিরা থাকবে বাজার ও মিডিয়ার তৈরি বিভ্রান্তির মাঝে।

About the Author:

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সিনিয়র লেকচারার, মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)। শিক্ষকতা শুরুর আগে তিনি দ্য ডেইলি স্টার, ঢাকা ট্রিবিউন, ডেইলি সান এবং ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনে সাংবাদিকতা করেছেন। তার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো: স্বাস্থ্যসেবায় যোগাযোগ, পাবলিক হেলথ কমিউনিকেশন, বায়ো-এথিকস, বায়ো-কমিউনিকেবিলিটি, সোশ্যাল নিউরোসায়েন্স এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইমেইল করুন এই ঠিকানায়: aminul.vu@gmail.com

Disclaimer: The views expressed in this article are the author's own and do not necessarily reflect The Insighta's editorial stance. However, any errors in the stated facts or figures may be corrected if supported by verifiable evidence.